和顺文旅之牵绣

牵绣,是扎根于黄河流域的一种民间传统技艺,是在已加工好的织物上,以针引线,按照设计要求进行穿刺,通过运针将绣线组织成各种图案和色彩。

和顺民间牵绣,有着自己独特的艺术风格,在山西流传了千余年。范素萍是和顺县石叠村的村民,她出生于牵绣世家。几十年来,通过传承祖母的技艺和自己不断地学习,范素萍在传统针法的基础上开发了漏边刻绣画新工艺。如今,她已成为北方牵绣的代表人物。2011年她带着自己的牵绣作品去意大利进行展览交流。

千年前统治者的权威象征

“牵绣”一词最早见于《礼记》和《诗经》。

“牵绣”的起源要追溯至公元前513年的晋国晋献公时期。晋献公在他大婚之际,令宫中能工巧匠用落金片制作十种果子造型的金花缀于鞋上,然后让新娘子姜氏穿上“十果鞋”,意在宣扬晋国吞并十国(“国”“果”谐音)的丰功伟绩。姜氏还提倡,晋国女子出嫁时都应像她一样穿上此鞋。此俗渐渐流传于民间。

然而民间无金箔等贵重物,聪明的百姓就用彩线绣出“十果鞋”。民间缝制鞋时为了结实、耐磨,一般都是用多层布裱糊后成硬质鞋底,男子的鞋在鞋帮上针脚密密地纳出,而女孩子的鞋上要绣上各种花纹。无论是纳还是绣,每一针每一线都必须用力牵紧,故此百姓又称“牵绣”。

到了魏晋南北朝时,民间牵绣亦称绣,已成世风。据《隋史》记载,凡为军户,役戍时,戎装图绣,以示军威。这种盛于民间的绣法在北方更为广泛。清康熙、雍正、乾隆以后,统治者在民间选绣过程,还十分注重“刺绣”、“绒绣”、“牵绣”的女工妙手,征于织造府,从事为皇家以及官府制服,可以说,各种绣品到了清代都达到了鼎盛。

范素萍介绍说:“山西多沙石路,尤其是汗脚人,习惯在鞋内垫一双绣花鞋垫,一是便于清洗,保持鞋内干净干燥,二是美观。乡里的姑娘、媳妇、老妪们喜欢随身携带一个装针、线、顶针圈的葫芦型硬质针包,它不仅仅是做女红时方便,更显示佩带者心灵手巧。”

机械无法替代的手工绣艺

牵绣,作为一种民间实用和观赏艺术,选料、器具和制作均具有地方特色性、大众性和精湛性。首先在用料的选择上非常的讲究,棉布是首选,其次以蚕丝缎、麻丝缎、织锦缎为主,这些布面绸缎易于保存,面上所绣之物不易变形,现代化纤类一般不用。

不仅是在布料的选择上,就连线的选择也十分严格。必须是金丝线、银丝线、电脑绣线、蚕丝线。为了使所绣之物形态逼真、形象生动,并不限定常见的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色线,而是扩大到上千种彩色线,牵绣作品所需的各种彩色线可从中选择。

范素萍告诉《山西青年报》记者:“每件牵绣作品。从开始到完成都是手工制作。没有任何机械可以替代手工操作,这是它区别于其他绣艺的特性之一。”范素萍结合自己30余年的学习、探索、积累和实践,总结出一条经验,那就是:牵绣的工艺,除了继承传统的画法、绣法制作之外,还要勇于突破,多用自己的悟性和长期的实践体会及对自然界的细心观察才能掌握。在构图与调配色彩过程中,只有将自己的灵感和熟能生巧的技艺结合起来才能创作出源于自然、超出自然的精品。

多种针法让绣品极富韵律感

和顺民间牵绣的主要工具是绣花针(4、5、6号)、钩针、顶针、熨斗、工作台、剪刀、刻刀。从样式到整理成型一般需要糊裱、画图、裁剪、手工牵绣等4至5道工序;在牵绣针法的运用上主要用斜针、平针、散针绣、打子绣、套扣绣、盘金绣等多种针法,布局结构错落有致,构图章法严谨,穿插得体,用色丰富,对比和谐,画面极富韵律感。

范素萍以鞋垫的制作工艺为例介绍了它的流程:第一步,用纯棉粗布糊裱成壁,内壁用玉米面打浆,先将面粉放入锅内,再加入适当的水,开火后需搅拌30分钟左右,然后把布料铺在平整的木板上,把打好的面浆用手在面布上抹匀,再将同样大小的面料铺上去,用擀面杖擀平压实,重复三至四层。把糊好的壁子放在太阳光照射的地方,晾晒两天;面布用小麦粉打浆。第二步,用剪刀或刻刀裁面。第三步,画样,用铅笔先在白纸上把图样画好,再用透明塑料纸印刻在布面上。第四步,配线、调色、牵绣制作。第五步,糊贴里面,熨平。第六步,锁边。

对于壁画牵绣工艺制品,可以不锁外边、不上里布,而是先绣成后再按原绣物沿边剪或刻出来,镶入镜框内。为了永久保存,在打面浆步骤上加入中草药制济,以防止腐蚀。

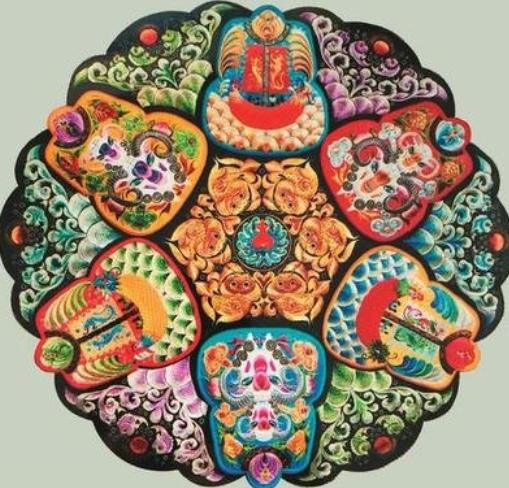

范素萍走出山西推广牵绣

和顺民间牵绣品虎跃龙蟠,龙飞凤舞,色彩鲜艳,美厚端庄,形象逼真,淳朴秀丽,刻画精妙,神情兼备,以前多为日常用品,主要有鞋垫、肚兜、帽子、耳套、枕头、荷包、针线包、粉线袋、钥匙套、坐垫、香包等,图案多以莲生贵子、二龙戏珠、十二生肖、福海无边、祥龙献瑞、丹凤朝阳、五子夺莲、孔雀开屏、喜鹊登梅、松鹤延年、凤凰牡丹等吉祥图案和虎、狗、狮、花草、昆虫等自然景物为主, 随着时代的发展,昔日的日常用品已经成为现在的民间手工艺品。

作为一名民间牵绣艺人,范素萍开始走出山西推广牵绣,就是想通过这项传统的手艺让更多的人了解山西文化。在这个过程中,她在传统针法的基础上开发了漏边刻绣画新工艺,其作品于1999年参加了中国天津艺术协会展、2002年参加了省市农博会、2004年参加了第六届中国民间艺术节并获金奖。2011年她带着自己的牵绣作品去意大利进行展览交流。

牵绣,是扎根于黄河流域的一种民间传统技艺,是在已加工好的织物上,以针引线,按照设计要求进行穿刺,通过运针将绣线组织成各种图案和色彩。

和顺民间牵绣,有着自己独特的艺术风格,在山西流传了千余年。范素萍是和顺县石叠村的村民,她出生于牵绣世家。几十年来,通过传承祖母的技艺和自己不断地学习,范素萍在传统针法的基础上开发了漏边刻绣画新工艺。如今,她已成为北方牵绣的代表人物。2011年她带着自己的牵绣作品去意大利进行展览交流。